LE FONTI DEL DIRITTO

L’origine del Diritto risiede nelle c.d. “fonti del diritto”, le quali altro non sono che ogni fatto ed atto idoneo a produrre diritto nell’ambito di un ordinamento.

Ma la definizione fornita – che è la più comune e diffusa – è, invero, scarsamente soddisfacente, perché sollecita un ulteriore quesito: che cos’è allora, nel nostro ordinamento, idoneo a produrre diritto?

Anche a questa domanda non potremo che rispondere in modo approssimativo, essendo di fatto impossibile definire con precisione se ed in quale misura ciascun atto prodotto da un pubblico potere possa o meno essere considerato diritto. Del resto, fenomeni quali la soft law, il coinvolgimento di privati nei pubblici processi decisionali, i CCNL, le circolari amministrative, le norme prodotte in enorme numero da fonti europee ed internazionali, i regolamenti delle autorità indipendenti, le forme di autoregolamentazione, lo spontaneo imporsi di determinati modelli contrattuali o di consuetudini negoziali rendono difficile la ricostruzione di un’immagine nitida del nostro diritto: ad oggi, il nostro ordinamento, piuttosto che “limpido” come un affresco rinascimentale, potrebbe dirsi confuso, disordinato e multiforme, proprio come un dipinto cubista.

Semplificando, possiamo però continuare a considerare valido (riadattandolo ovviamente al mutato assetto costituzionale ed istituzionale) il vecchio dettato del Codice Civile (art. 1, Disposizioni sulla legge in generale), il quale individua una gerarchia delle fonti: ma che cosa significa dire gerarchia delle fonti e qual è il suo scopo?

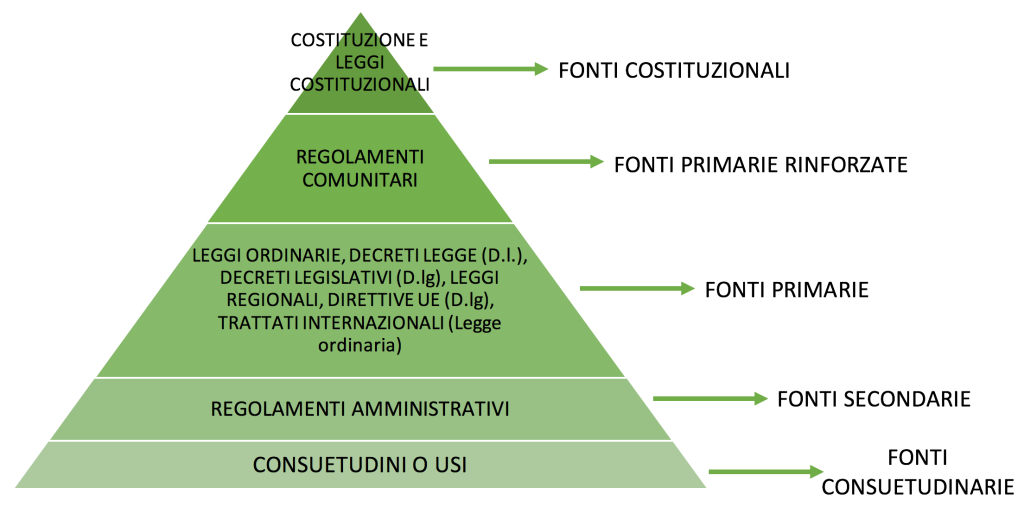

Tutte le fonti del diritto, che consistono in quell’insieme di atti e fatti idonei a produrre diritto, sono organizzate secondo un rapporto di gerarchia: ne consegue che vi sono alcune fonti di importanza maggiore di altre, che potremmo considerare, in un certo senso, più forti, perché più idonee a produrre diritto.

Le disposizioni che fanno parte di un ordinamento non sono dunque tutte uguali, ma alcune sono gerarchicamente preminenti: questo significa che in caso di contrasto tra due norme, sarà quella gerarchicamente sovraordinata a prevalere sull’altra, la quale sarà invece considerata invalida.

Ad esempio, se una legge contrasta con la Costituzione, la quale è fonte ad essa forziore, la prima sarà invalida e dovrà essere disapplicata per intervento della Corte Costituzionale.

Che cosa succederà, invece, tra due norme aventi pari rango gerarchico e pari forza attiva e passiva, come due leggi? In questo caso, sarà la legge successiva a prevalere su quella più antica.

Stabilire dei rapporti gerarchici tra le fonti di un ordinamento significa dunque fissare dei principi ai quali tutte le altre norme dovranno attenersi (oltre a kelsenianamente definire, autorizzare e legittimare le norme subordinate), in quanto nessuna norma inferiore potrà dirsi valida laddove si ponga in contrasto con quella superiore.

LA COSTITUZIONE

La fonte che occupa il massimo livello gerarchico è – secondo la prevalente, ma non unica, opinione – la Costituzione: elaborata tra il 1946 e il 1947, all’indomani del Secondo conflitto mondiale, destinata a sostituire lo Statuto Albertino, carta costituzionale del Regno d’Italia concessa dal Re di Sardegna Carlo Alberto, entrò in vigore il primo gennaio 1948.

La Costituzione Italiana si divide in tre sezioni fondamentali: i Principi fondamentali, che rappresentano la massima espressione del sentire giuridico della Costituzione Repubblicana, la Parte prima (dedicata ai diritti umani) e la Parte seconda (che descrive l’assetto istituzionale dello Stato, dei suoi poteri e delle Regioni ed Enti Territoriali).

La Costituzione repubblicana si definisce come lunga, rigida e garantita.

La Costituzione repubblicana è lunga in quanto nel suo testo si dilunga ad elencare alcuni dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Repubblica, ai sensi dell’articolo 2: eguaglianza (art. 3), lavoro e organizzazione sindacale (artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 46), tutela delle autonomie locali (artt. 5, 114, 117, 118 e 119), delle minoranze linguistiche (art. 6) della cultura, della ricerca e della scienza (art. 9, 33) e del paesaggio (art. 9), pace (art. 11), libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, tutte parimenti inviolabili (artt. 13, 14 e 15), libertà di movimento (art. 16), di riunione (art. 17), di associazione (artt. 18 e 45), di religione (artt. 19 e 20), di manifestazione del pensiero (art. 21), diritto a disporre di capacità giuridica, cittadinanza e nome (art. 22), a non vedersi imposte prestazioni personali o patrimoniali, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 23), alla legalità, all’azione in giudizio e all’equo processo, con particolare riferimento al rispetto del principio di legalità in poenalibus (artt. 24, 25, 26, 27, 101, 102, 108, 111 e 113). E ancora, la costituzione riconosce i diritti al libero godimento della vita famigliare (artt. 29, 30 e 31), alla salute (diritto fondamentale ex articolo 32), all’istruzione (artt. 33 e 34), alla libera iniziativa economica, alla proprietà e al risparmio (artt. 41, 42, 43, 44 e 47), al voto, alla petizione e alla partecipazione alla vita democratica dello Stato (artt. 48, 49, 50, 51, 71, 75, 122 e 138, tra gli altri), al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97).

Si è voluto procedere ad una sistematica, per quanto incompleta e meramente esemplificativa elencazione dei diritti espressamente riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, per rendere l’idea della sua effettiva lunghezza, per quanto anche tali diritti ammettano condizioni e limiti.

A questa elencazione meritano di essere affiancati i diritti non espressamente menzionati, ma ricavabili per via interpretativa, nonché quelli introdotti dalle diverse carte internazionali: ma forse è inutile attendere ad una simile operazione, dato che il catalogo costituzionale dei diritti si arricchisce con il tempo, oltre che con le varie riforme gradualmente realizzate, di diritti sempre nuovi.

La Legge fondamentale è rigida in quanto per la sua modifica risultano necessari particolari procedimenti indicati dall’articolo 138 della Carta: lo scopo della previsione di procedimenti legislativi aggravati è quello di garantire che la modifica al testo costituzionale, funzionale all’ulteriore modifica della legislazione di dettaglio o alla modifica della forma di governo dello Stato, possa avvenire soltanto in esito al corretto formarsi di una volontà parlamentare pienamente condivisa. Solo in tal modo se ne può, infatti, assicurare con certezza la superiorità alle leggi ordinarie, che non ne potranno scalfire il dettato in quanto espresse per il tramite di un procedimento deliberativo ipsa natura incompatibile.

In particolare, le leggi costituzionali (che si affiancano alla Costituzione nell’introdurre delle norme ad essa equivalenti) e le leggi di riforma costituzionale (che modificano direttamente la Legge fondamentale, intervenendo direttamente sul suo testo), postulano una doppia approvazione da parte di entrambe le Camere del Parlamento. La prima approvazione opera a maggioranza semplice, la seconda a maggioranza assoluta: se alla seconda votazione non si raggiunge almeno un consenso parlamentare del 65%, è possibile, su richiesta dei cittadini, di una minoranza dei consigli regionali o di una minoranza parlamentare richiedere che si proceda ad un referendum costituzionale sospensivo.

Con tale procedimento rafforzato si vuole, a ben vedere, garantire che la scelta di modificare la Legge fondamentale, che è così rilevante e centrale ai fini della gestione della vita pubblica dello Stato, sia davvero condivisa da gran parte delle forze politiche parlamentari rappresentative dei cittadini: se ciò non si verifica, è possibile che sia indetto un referendum al fine di verificare l’approvazione popolare della modifica costituzionale proposta.

Il referendum si celebra senza la previsione di un quorum degli aventi diritto al voto, in quanto si desidera concedere massima forza deliberativa ad eventuali minoranze contrarie.

La Costituzione è la Legge fondamentale dello Stato: ciò significa che ogni norma in contrasto con il dettato costituzionale dovrà essere disapplicata, in quanto gerarchicamente subordinata.

LA CORTE COSTITUZIONALE.

Tutte le norme contrarie a Costituzione sono incostituzionali e, pertanto, illegittime: è solo la Corte Costituzionale a dichiararne principaliter o incidenter l’invalidità, rimuovendole retroattivamente dall’ordinamento italiano.

La Corte Costituzionale è formata da quindici giudici, nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dalle Supreme Magistrature (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti): essa giudica la legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali in via principale, su richiesta di Stato e Regioni o in via incidentale, per iniziativa del giudice, nell’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali.

La Consulta non è invece chiamata a dichiarare l’invalidità di atti gerarchicamente subordinati, come i regolamenti, la cui disapplicazione è compito di ogni giudice amministrativo.

Qual è dunque il ruolo della Corte Costituzionale?

Essa ha il compito fondamentale di garantire la Costituzione, assicurando che le sue disposizioni siano correttamente osservate, al fine di conservare intatta la legalità costituzionale e, così, riconoscere la massima tutela dei diritti dei cittadini.