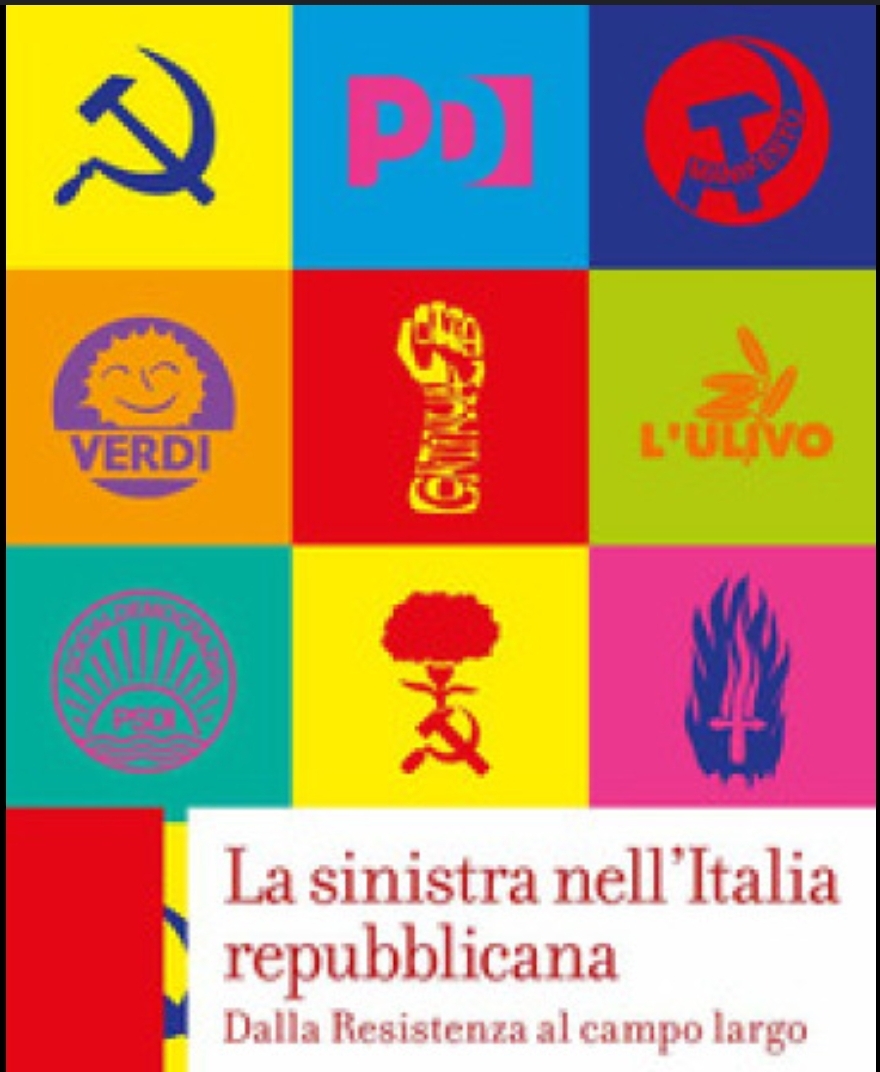

Il 3 febbraio 1991, il Partito Comunista Italiano (PCI), il più grande partito comunista dell’Occidente, si trasformò ufficialmente nel Partito Democratico della Sinistra (PDS), aderendo all’Internazionale Socialista. Questa svolta, promossa dal segretario Achille Occhetto, mirava a rinnovare il partito in risposta ai cambiamenti geopolitici seguiti alla caduta del Muro di Berlino. Tuttavia, una minoranza interna, contraria a questa linea, fondò nello stesso anno il Partito della Rifondazione Comunista (PRC).

L’Alleanza dei progressisti

L’Alleanza dei Progressisti fu la coalizione di centrosinistra che si presentò alle elezioni politiche del 1994, le prime della Seconda Repubblica dopo l’introduzione della nuova legge elettorale maggioritaria (Mattarellum). La coalizione era guidata da Achille Occhetto, segretario del Partito Democratico della Sinistra (PDS), e comprendeva diverse forze politiche di sinistra e centro-sinistra, tra cui Rifondazione Comunista, i Verdi; mentre il Partito Popolare Italiano (PPI) e il Patto Segni crearono un Terzo Polo (Patto per l’Italia) alternativo a Berlusconi ed Occhetto. Il Patto per l’Italia raggiunse circa il 15% alle elezioni del 1994.

Queste elezioni segnarono una svolta nella politica italiana, sancendo la fine della Prima Repubblica e l’ascesa del Polo delle Libertà, la coalizione di centrodestra guidata da Silvio Berlusconi. L’Alleanza dei Progressisti ottenne un risultato inferiore alle aspettative, arrivando seconda con il 34,3% dei voti alla Camera e il 32,6% al Senato, mentre la coalizione di centrodestra conquistò la maggioranza in entrambe le camere. Il sistema elettorale, fortemente influenzato dalla componente maggioritaria, penalizzò ulteriormente il centrosinistra, che si ritrovò con meno seggi rispetto alla somma dei voti ottenuti. Uno dei problemi principali per la coalizione fu la mancata unità tra le diverse anime della sinistra e del centro, con il PPI e il Patto Segni che si presentarono da soli, mentre Rifondazione Comunista, pur sostenendo Occhetto, rimase su posizioni più radicali. Questi fattori contribuirono alla sconfitta e all’impossibilità di contrastare il rapido successo di Berlusconi e della sua nuova formazione politica, Forza Italia.

lI risultato del 1994 segnò anche la fine della leadership di Occhetto e aprì una fase di riflessione per la sinistra italiana, che nei successivi anni avrebbe cercato nuove strategie per contrastare il centrodestra, portando alla nascita dell’Ulivo di Romano Prodi nel 1996.

L’Ulivo e l’Unione.

Negli anni successivi, il panorama politico italiano vide la nascita di coalizioni di centro-sinistra per contrastare l’ascesa del centro-destra guidato da Silvio Berlusconi. Nel 1995, Romano Prodi promosse la formazione de “L’Ulivo“, un’alleanza che includeva vari partiti riformisti e progressisti, tra cui il PDS, il Partito Popolare Italiano (PPI), i Verdi e altre formazioni minori. L’Ulivo vinse le elezioni politiche del 1996, portando Prodi alla presidenza del Consiglio.

Nel 2005, per rafforzare l’unità del centro-sinistra, nacque “L’Unione“, una coalizione più ampia che, oltre ai partiti dell’Ulivo, comprendeva anche Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani (PdCI) e l’Italia dei Valori (IdV). L’Unione vinse le elezioni del 2006, riportando Prodi al governo.

La nascita del Partito Democratico.

Il 14 ottobre 2007, dalla fusione dei Democratici di Sinistra (DS), eredi del PDS, e della Margherita, partito centrista nato dall’unione del PPI con altre formazioni, nacque il Partito Democratico (PD). Walter Veltroni, proveniente dai DS, fu eletto primo segretario del nuovo partito.

Il Partito Comunista Italiano raggiunse il suo massimo nelle elezioni del 1976 quando raggiunse il 34%.

Il Partito Democratico della Sinistra (PDS) alle elezioni politiche del 1992 ottenne circa il 16% dei voti, consolidando la sua posizione come principale forza della sinistra italiana.

Partito della Rifondazione Comunista (PRC) nelle stesse elezioni del 1992 raccolse circa il 5,6% dei consensi, rappresentando l’ala comunista rimasta fedele ai principi originari.

L’Ulivo nelle elezioni del 1996 ottenne il 45,6% dei voti nella quota maggioritaria della Camera dei Deputati, permettendo a Romano Prodi di formare il governo.

Mentre l’Unione alle elezioni del 2006 vinse con una stretta maggioranza, ottenendo il 49,8% dei voti alla Camera e il 158 seggi su 315 al Senato.

Infine il Partito Democratico (PD) alle elezioni politiche del 2008, guidato da Veltroni, ottenne il 33,2% dei voti alla Camera, affermandosi come il secondo partito italiano dopo il Popolo della Libertà di Berlusconi. Raggiunse il suo apice alle elezioni europee del 2014 quando raggiunse più del 40% grazie alla politica pragmatica di Matteo Renzi.

Questi passaggi segnano l’evoluzione della sinistra italiana e del csx negli ultimi decenni, caratterizzata da trasformazioni interne e alleanze strategiche per rispondere ai mutamenti dello scenario politico nazionale e internazionale.

In realtà dopo lo scandalo di Tangentopoli nei primi anni ’90, il panorama politico italiano, in particolare l’area del centro-sinistra, ha vissuto una fase di frammentazione e riorganizzazione. Come abbiamo visto Romano Prodi è stata una figura chiave nel riunire queste forze, portando alla formazione de “L’Ulivo” nel 1995 e successivamente del Partito Democratico (PD) nel 2007. Il Partito Democratico, in un sistema sempre più bipolare e maggioritario, doveva funzionare da contenitore per tutto il centro sinistra, una sorta di partito dell’ulivo, capace di unire le diverse anime pluraliste della galassia dei progressisti. Il Pd non doveva essere un partito del csx, e nemmeno il partito egemone, ma doveva essere il Centro Sinistra. Dal Pd però molte forze politiche si distaccarono, a volte perché ritenuto troppo Centrista (è il caso di Liberi e Uguali o SEL)

Il Movimento 5 Stelle: una nuova forza politica di estrema sinistra?

Nel 2009, Beppe Grillo, noto comico e attivista, ha fondato il Movimento 5 Stelle (M5S) con l’obiettivo di contrastare il sistema politico tradizionale italiano. Il M5S si è distinto per la sua critica alla classe politica esistente e per la promozione di temi come l’acqua pubblica, l’ambiente, la connettività, i trasporti e lo sviluppo sostenibile.

La collocazione ideologica del M5S è stata oggetto di dibattito. Alcuni lo considerano un movimento populista e qualunquista, data la sua retorica anti-establishment e la mancanza di una chiara collocazione nello spettro politico tradizionale. Altri ritengono che abbia adottato posizioni sia di sinistra che di destra, rendendo difficile una classificazione univoca (di destra perché governò con la lega nel 2018-2019). Anche se ad oggi, Nel 2025, in seguito alle elezioni europee, i 5 Stelle aderiscono al gruppo della Sinistra al Parlamento europeo NGL.

Per al prima volta si presentò alle Elezioni politiche 2013, Il M5S ha ottenuto circa il 25,5% dei voti, emergendo come una delle principali forze politiche italiane.

Alle elezioni europee 2014 ha raggiunto il 21,2% dei consensi, confermando la sua rilevanza nel panorama politico nazionale.

Nel 2018 il movimento ha registrato il suo massimo storico con il 32,7% dei voti, diventando il primo partito in Parlamento.

Alle elezioni politiche 2022 Il M5S ha subito un calo significativo, ottenendo circa il 15,4% dei voti.

Alleanza Verdi e Sinistra

Negli ultimi anni, sono emerse nuove formazioni politiche nell’area della sinistra italiana. Una di queste è l’Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), costituita nel 2022 dalla collaborazione tra Europa Verde e Sinistra Italiana. L’AVS si propone come una forza ecosocialista, focalizzata su temi ambientali e di giustizia sociale.

Questa evoluzione quindi riflette la continua trasformazione del panorama politico italiano, con la nascita di nuove forze che cercano di rispondere alle sfide contemporanee e alle esigenze dell’elettorato. Tratteremo in un capitolo separato la questione del terzo polo, dei centristi Liberaldemocratici, dei Socialisti (PSI, SDI, SI, NUOVO PSI 2008).