TRA LEGGE PROVVEDIMENTO E RISERVA DI PROCEDIMENTO .

Scorti da lontano una quarantina di antichi mulini, le cui pale roteavano incessantemente al vento in guisa di braccia vigorose ed aitanti di giganti, il prode cavaliere Don Chisciotte Della Mancia – in preda al proprio bellicoso furore – esclamò: “Vedi là, amico Sancio, come si vengono manifestando trenta, o poco più, smisurati giganti? Io penso di azzuffarmi con essi, cominciare ad arricchirmi con le loro spoglie uccidendoli”. Al che il suo umile scudiere Sancio Panza gli chiese, scettico e sconsolato: “Dove sono i giganti?”. E l’intrepido guerriero così rispose: “Quelli che vedi laggiù, con quelle braccia così lunghe che taluno d’essi le ha quasi lunghe due leghe”.

L’audace cavaliere si scagliava allora furente alla carica contro di essi, in fiera e diseguale tenzone, protraendo nel vento la propria lancia acuminata e gridando follemente “Non fuggite, codarde e vili creature, chè uno solo è il cavaliere che viene con voi a battaglia … potreste agitare più braccia del gigante Briareo, ché me l’avete pur da pagare”: e non sapeva – o stolto! – che quelli che andava aggredendo altro non erano che dei macchinari destinati alla molatura del grano. Scontratosi rovinosamente contro una delle pale ed impigliatosi nel suo meccanismo rotante, il nobile guerriero finiva gambe all’aria, insieme al suo splendente usbergo ed alla sua superba cavalcatura.

Sancio, che aveva indarno tentato di dissuaderlo dalla temeraria impresa, non poteva che accorrere, aiutandolo a rimettersi in piedi ed a raccogliere i propri effetti personali sparpagliati qua e là. Mentre il fidato amico lo soccorreva, il Chisciotte così si consolava: “Taci, amico Sancio; le cose della guerra sono più delle altre soggette a continuo cambiamento; massimamente perché stimo, e così senza dubbio dev’essere, che il savio Frestone, il quale mi svaligiò la stanza e portò via i libri, abbia mutati questi giganti in mulini per togliermi la gloria di restar vincitore”.

Il nobile cavaliere, sconsolato dopo essersi accorto del proprio grossolano errore, si trova costretto a constatare una realtà molto diversa da quella apparente: quelli che gli parevano dei temibili giganti altri non erano, in realtà, che degli inoffensivi mulini a vento e la sua eroica cavalcata era stata, dunque, ingloriosamente interrotta da una pesante pala eolica.

Il senso di straniamento e di disillusione patito dal nobilissimo uomo d’arme è, in realtà, lo stesso che hanno suscitato presso la giurisprudenza costituzionale le tanto politicamente ed economicamente sensibili leggi provvedimento.

Definiamo leggi provvedimento gli atti che – seppur approvati con il comune procedimento legislativo ed aventi natura giuridica di legge – sono in concreto destinati alla disciplina di un numerus ristretto e ben determinato di fattispecie di fatto: non sono, dunque, fonti del diritto generali ed astratte, ma atti decisionali concreti, indirizzati contro soggetti determinati o determinabili e destinati all’applicazione entro uno spatium modestissimo di vicende e circostanze pratiche.

In altre parole, le leggi provvedimento possono essere definite come atti formalmente legislativi, ma sostanzialmente amministrativi e provvedimentali: ma quali le conseguenze di chiamare falsis nominibus legge l’atto nel quale si intende in realtà infondere il contenuto concreto di un provvedimento amministrativo? E perché ricorrere al mezzo, apparentemente più solenne della legge, anziché a quello più banale, semplice e multiforme del provvedimento? I vantaggi, all’atto pratico, sono in realtà molti, e di non poco conto.

Primitus, lo strumento legislativo è una fonte del diritto i cui mezzi di sindacato sono ben più limitati rispetto ai provvedimenti emanati dall’amministrazione: sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, la legge può, infatti, essere censurata esclusivamente dalla Corte Costituzionale, nella sua funzione di giudice delle Leggi.

Inoltre, nella sede del giudizio di legittimità costituzionale sono precluse le censure sulla motivazione della provvedimento e sul rapporto tra amministrazione ed amministrato nel suo complesso delinearsi: immotivata ed espressione di una volontè generale di natura squisitamente politica, la legge non potrà veder aggrediti i propri vizi motivazionali, ma solo le proprie lacune formali. Dunque, al lordo della censura di eventuali vizi del procedimento legislativo o di antinomie normative tra la legge e le fonti del diritto ad essa subordinate, ben poche saranno le armi a disposizione della Consulta: e financo il giudizio di ragionevolezza in astratto, come esercitato dalla Corte Costituzionale – rimane meno pervasivo del sindacato proprio del giudice amministrativo, imperniato intorno alla figura dell’eccesso di potere ed alle sue svariate figure sintomatiche, oltre che fondato sul costante accesso a motivazioni ed atti procedimentali preparatori nel contesto di un processo dotato di istruttoria e contraddittorio tra le parti.

Infine, del tutto carenti saranno le garanzie procedimentali assicurate dalla legge n. 241/1990 e dalla legislazione speciale: dalla partecipazione al procedimento amministrativo, al diritto al contraddittorio pre-provvedimentale tramite il deposito di memorie e preavviso di rigetto, all’accesso agli atti ed alle motivazioni, et cetera. Eppure, come autorevolmente rilevato dal GIANNINI, proprio il procedimento amministrativo è la sede d’elezione del bilanciamento tra gli interessi e della partecipazione dei soggetti interessati: verbis nostris, il procedimento è la sede di elezione del dialogo reciproco tra amministrazione pubblica ed amministrato, oltre che del bilanciamento tra opposti interessi, pubblici o privati che siano.

Negare il procedimento, dietro al facile quanto falso velo di Maya della democraticità dello strumento legale, significa negare proditoriamente tali garanzie procedimentali agli amministrati.

E, dunque, il destinatario della legge provvedimento si trova in mano una spada dilaniata in due parti e ben poco inservibile: proprio come il nostro , che fu costretto a procurarsi un ramo d’albero per rimediare alla propria inopia dopo aver distrutto il proprio equipaggiamento bellico nella folle tenzone contro il mulino.

Ferma la generale legittimità – riconosciuta dalla stessa Consulta – del ricorso alla Legge provvedimento da parte di Stato e Regioni, vi è un caso nel quale il ricorso a questo strumento viene censurato: la legge provvedimento regionale disposta in deroga alla normativa nazionale introducente un procedimento amministrativo ad hoc. Ciò in quanto, avendo il Legislatore nazionale previsto a priori l’impiego di moduli procedimentali specifici finalizzati al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi in questione, alle Regioni non è consentito ricorrere ad itinera procedimentali alternativi.

In effetti, già nel 2012 la Corte Costituzionale aveva avuto modo di prendere la parola in proposito, con riferimento alla LR sarda 29.05.2007, n. 2, la quale disponeva intorno ad altrettanto insidiosi – ancorché meno celebri – mulini a vento.

Ea tempestate, il Collegio aveva evidenziato che «Il legislatore statale […] attraverso la disciplina delle procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto princìpi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione».

Già, dunque, la Corte faceva emergere come la puntuale sequela delle norme procedimentali, in ossequio alle “competenze statali, regionali e provinciali” fosse l’unico mezzo tramite il quale gli Enti pubblici coinvolti avrebbero potuto perseguire “una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili”: una legalità procedimentale intesa, dunque, quale strumento di leale collaborazione e dialogo tra Amministrazioni pubbliche concorrentemente competenti.

In una successiva e celeberrima vertenza la Consulta si è spinta ad evidenziare il valore garantistico del principio di legalità procedimentale, anche quale mezzo di garanzia degli interessati privati, con sent. n. 69/2018.

La pronuncia ebbe origine dalla LR veneta 30.12.2016, n. 30.

Materia del contendere era stata la scelta del Legislatore Regionale Veneto di introdurre ex lege un apparato di distanze legali tra i manufatti ospitanti gli impianti di produzione elettrica a biomasse e gli abitati forfettariamente predeterminate in misura fissa: contravvenendo alla legge “quadro” nazionale, la quale prevedeva invece il ricorso a procedimenti autorizzativi ad hoc, segnatamente finalizzati alla determinazione dei più opportuni distanziamenti tramite l’intervento attivo degli amministrati e la valutazione delle caratteristiche proprie di ciascun contesto geografico.

In proposito, il Collegio rilevava che “I regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile (…) rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale”. Ciò in quanto è in tale sede soltanto che si può aristotelicamente individuare il miglior bilanciamento con la polimorfa pluralità di interessi contrapposti alla pubblica necessità di approvigionamento energetico e diffusione sul territorio degli impianti: tra questi indica la Corte a titolo esemplificativo “esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio”.

La presa di posizione della Consulta è, dunque, perentoria ed esplicita: il Collegio afferma, infatti, che “la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, (…) attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (…)”. Pertanto, “è nella sede procedimentale […] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela”: ciò, in quanto è “la struttura del procedimento amministrativo [che] rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza”.

In aggiunta a ciò, la partecipazione istruttoria dei cittadini interessati ed il loro supporto nella ricognizione degli interessi coinvolti dal provvedimento perfezionando avrebbero, nella ricostruzione operata dal Giudice delle leggi, un valore imprescindibile: sicché risulterebbe solo “In tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost”. In effetti, l’apporto dei cittadini alle procedure decisionali può fornire già in sede istruttoria preziosi ammonimenti intorno agli interessi privati i quali andrebbero – altrimenti – irreparabilmente dispersi: somministrando alla PA la propria scienza intorno ai fatti oggetto del deliberare e svolgendo una previa ricognizione delle proprie ragioni, gli amministrati consentono un più razionale, agevole e satisfattivo esercizio della funzione pubblica, oltre a minimizzare il rischio di eventuali liti future. Sicché, lo strumento del procedimento viene al contempo a soddisfare le esigenze di legalità procedimentale e sostanziale: afferma, infatti, la Consulta che “In definitiva viene in tal modo garantito il rispetto del principio di legalità − anch’esso desumibile dall’art. 97 Cost. − in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione. Difatti, a chiusura del sistema, vi è la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale”.

Riverso a terra si trova, dunque, un cavaliere che si duole della recente caduta, resosi conto del proprio errore nel confondere l’identità del proprio avversario: allo stesso modo di un privato che – trovandosi interessato da una legge provvedimento – non riesca ad intenderne l’esatta qualifica.

La legge provvedimento è, in effetti, un vero e proprio Giano Bifronte dotato di una natura giuridica ancipite, contro la quale l’ordinamento costituzionale non prevede però alcun baluardo a difesa del cittadino: eccezion fatta per quanto riguarda il diritto regionale, dove il ricorso alla legge provvedimento deve ritenersi escluso allorché il legislatore statale abbia dettato delle norme procedimentali destinate a disciplinare gli itinera procedimentali amministrativi, rimanendo in caso contrario legittimo.

Dall’analisi della prefata giurisprudenza si possono trarre numerose conclusioni: ribadito in via sistematica l’obbligo gravante sulle Regioni ordinarie di conformarsi ai principi generali dettati dalla legge quadro dello Stato in relazione alle materie di cui al co. 3 dell’art. 117 cost. (e riconosciuto come tali principi siano applicabili anche alle Regioni autonome quali la Sardegna nella parte in cui esprimano principi giuridici di matrice eurounionale) la Corte ha avuto modo di evidenziare il cruciale rilievo delle norme procedimentali nel ripartire le competenze amministrative degli Enti, nel garantire il rispetto dei diritti partecipativi degli interessati e nel favorire un ottimale bilanciamento tra diritti ed interessi pubblicamente e privatamente rilevanti, censurando la tendenza delle Regioni a coniare ex auctoritate leggi provvedimento che, nel nome dell’efficienza, incrinavano l’apparato di garanzie insito nel procedimento amministrativo.

Le citazioni iniziali sono state estrapolate passim da: Michele Cervantes, Le avventure di Don Chisciotte della Mancia e di Sancio Panza suo scudiere. Romanzo. I e II Parte riu

nite, Edizioni Aurora, Milano, 1934.

UN’OPERA ANTROPOCENTRICA

Un’opera anti-antropocentrica.

Testo di Matteo Mulè.

Mi è capitato di recente, dopo aver concluso un esame di letteratura italiana contemporanea, di

imbattermi in un’opera che viene spesso citata e ripresa, ma della quale non ebbi mai modo o

forse tempo di aprirla e di darle una lettura approfondita. Parlo delle Operette morali di Giacomo

Leopardi, uno dei pilastri della cultura italiana, conosciuto, almeno nelle antologie scolastiche,

più come poeta che come prosatore. È stato grazie a Italo Calvino, il quale ha rilasciato nel

corso di diverse interviste e nella prefazione di alcune sue opere una notevole quantità di

encomi, dove definiva Leopardi uno dei più grandi prosatori italiani. Una volta terminata la

lettura delle Operette Morali, ho avuto la possibilità di comprendere la grandissima influenza di

Leopardi sui romanzi del secondo Novecento, in particolar modo sulla scrittura di figure come

Levi e Calvino, laddove la finzione narrativa svela una realtà tetra e di difficile interpretazione.

L’opera si caratterizza per la sua eterogeneità dei temi trattati e dei diversi stili utilizzati nella

narrazione, anche se a dominare è il genere del dialogo tra due soggetti, al termine dei quali

non vi è quasi mai una conclusione chiara e definitiva, che stabilisca una verità, ma al contrario

una non-conclusione, che crea un’atmosfera di sospensione e di indeterminatezza. Questa

ricerca di una verità che possa portare beneficio agli uomini è già presente all’interno della

prima operetta: La storia del genere umano. L’uomo viene visto come un essere, a differenza

delle altre creature della Terra, insaziabile dei doni che gli vengono offerti dagli Dei e dallo

stesso pianeta. La noia è un elemento che lo caratterizza e lo rende avaro di conoscenza, di

andare sempre oltre a ciò che viene dato e di superare costantemente i limiti imposti. In questo

modo, già all’interno della prima operetta, Leopardi cerca di offrirci uno spunto di riflessione,

una domanda: da che cosa è dovuta l’infelicità dell’uomo che non sembra colpire le altre

creature? Probabilmente dall’ossessiva ricerca della Verità.

La Verità, ovvero il dono (o punizione) che Giove regala agli uomini per aiutarli a contrastare il tedio e l’infelicità, è vista da

Leopardi come una sorta di maledizione. <<Perocché laddove agli immortali ella dimostrava la

loro beatitudine, discoprirebbe agli uomini interamente e proporrebbe ai medesimi del continuo

dinanzi agli occhi la loro infelicità>> .

Avere maggiore consapevolezza della realtà e di noi stessi,

da Leopardi viene visto come un male, perché in questo modo ci renderemo conto della triste

condizione di uomini, incapaci di dominare una realtà in continuo mutamento, destinati a rincorrere dei piaceri caduchi, a confrontarci con una Natura indifferente alle questioni umane, pronta sempre a colpire con la sua forza. L’autore sembra quasi voler denigrare la funzione

salvifica della conoscenza, definendola una piaga per l’uomo, che lo porta solamente a contatto

con gli aspetti più oscuri e infelici della propria sorte. Per questo motivo nel Dialogo della Natura

e di un’Anima, quando Natura chiede all’anima se è disposta a reincarnarsi in un umano dotato

di somma conoscenza e di grande abilità (allude probabilmente alla figura del filosofo), che avrà

grandissima gloria tra gli uomini, soprattutto dopo la sua morte, l’anima risponde: << Dunque alluogami, se tu m’ami, nel più imperfetto: o se questo non puoi, spogliata delle funeste doti che

mi nobilitano, fammi conforme al più stupido e insensato spirito umano che tu producessi in alcun tempo>>.

L’aumento di conoscenza, per lo scrittore di Recanati, comporta inevitabilmente un accrescimento dell’infelicità dell’uomo. Il secolo XIX con le rivoluzioni industriali e con un

aumento dell’importanza del pensiero scientifico e razionale, eredità dell’illuminismo, può aver

portato ad un miglioramento delle condizioni di vita dell’uomo, ma allo stesso tempo lo ha

condannato ad una vita sempre meno attiva e più dedita al pensiero, con conseguente

allontanamento dalla Natura. Per questo nel Dialogo di Plotino e di Porfirio si invidia la

condizione dei selvaggi, che vivono a stretto contatto con la natura e sono costretti a dedicare la

loro vita esclusivamente alla raccolta del cibo per poter sopravvivere, eliminando l’attività

intellettuale con la quale si può sviluppare questo tedio nei confronti dell’esistenza, che porta lo

stesso Porfirio a pensare al suicidio come una liberazione. La necessità di vivere una vita breve

e intensa anima diversi dialoghi all’interno dell’opera leopardiana, come ad esempio il Dialogo di un fisico e di un metafisico. Il fisico, che si può identificare con la figura del medico, sottolinea

come le sue scoperte possano portare ad un allungamento della vita dell’uomo e quindi ad un

suo miglioramento, mentre il metafisico, ovvero il filosofo, sostiene, al contrario, che è preferibile

vivere una vita breve e intensa, poiché essendo i dispiaceri sempre superiori in numero e

intensità ai piaceri, allora è meglio cercare di ridurli il più possibile. Il metafisico invidia la

condizione degli antichi che solevano morire presto, dato che vivevano una vita più pericolosa,

ma allo stesso ricca di emozioni e di esperienza, che non davano spazio alla noia, tanto temuta da Leopardi.

Le Operette morali si possono definire a tal proposito, riprendendo il titolo, un’opera anti-antropocentrica, perché mettono in discussione la centralità dell’uomo e le sue facoltà cognitive,

che lo illudono di poter determinare e dominare una realtà così sfuggevole. Leopardi, riflettendo

sulla condizione dell’intellettuale borghese, sembra anticipare il dominio della tecnica che si

svilupperà nel secondo Novecento, ove gli uomini, allontanandosi sempre di più della natura,

avranno una vita più agiata e longeva, ma allo stesso tempo priva di quelle emozioni intense

che ne arricchiscono l’esistenza, scandita, ormai, dai ritmi della fabbrica e del sistema.

Rileggere oggi l’opera di Leopardi, seppur distante a livello cronologico, può offrirci diversi

spunti di riflessione per rivalutare la nostra condizione esistenziale, con la consapevolezza del

fatto che questo viaggio verso la nostra interiorità, possa portare ad un accrescimento

dell’infelicità, ma allo stesso tempo ci può far aprire gli occhi dinnanzi alla mancanza di senso

che, a volte, avvertiamo.

Note:

1) Giacomo Leopardi, Operette morali, Feltrinelli, Milano, 2021.

2) Si fa riferimento a Primo Levi delle Storie naturali (1966) e del Sistema periodico (1975).

3) Tutta la produzione di Calvino è legata sempre da atmosfere fantastiche che analizzano la

nostra realtà contemporanea, penso, ad esempio, al Visconte dimezzato (1952), Il barone

rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959).

4) Giacomo Leopardi, Operette morali, cit., p. 67.

5) Ivi, p. 91

TESORI NASCOSTI

LA CIVILTÀ DELLA BIBLIOTECA

Scritto di Francesco Scarangella.

Chi scrive in Polis Futura cerca, per quanto gli sia possibile, di divulgare le proprie opinioni in forma originale ed accattivante: così da evitare, per quanto possibile, di addentrarsi tra verbosi tecnicisimi e inani virtuosismi, ma di suscitare la massima curiosità nel lettore.

In quanto membro di un’Associazione dotata di siffatte caratteristiche, non posso esimermi dallo spendere qualche parola intorno ai fatti che nelle ultime settimane hanno profondamente sconvolto – direi quasi sconquassato dalle fondamenta – l’antico, ma fragile edificio della vita culturale italiana.

Mi riferisco alle recenti alluvioni che, insistendo per parecchi giorni nelle pianure del Ravennate, hanno devastato molti tesori del locale patrimonio librario: oltre a trascinare, ahimè, con i propri flutti lutulenti molte vite.

Tra biblioteche, musei, pinacoteche, archivi e depositi, moltissimi sono i tesori che hanno dovuto pagare un conto salato alla gravissima inclemenza del meteo: la sola Biblioteca del Seminario vescovile di Forlì ha visto la distruzione di più di 1000 stampe tra Cinquecentine e Seicentine, oltre a 27 incunaboli.

Fare cultura, come ben si sa, risulta spesso ardua ed ingrata impresa. Conservarla nel tempo lo è in misura ancor maggiore. Eppure, l’uomo ha sempre cercato, nel lungo diffondersi della sua storia, di raccogliere enormi biblioteche capaci di mantenere traccia.

Ogni biblioteca è segno inconfondibile di civiltà, quasi che non possa esistere civiltà alcuna senza biblioteca: ubi societas, ibi bybliotheca, verrebbe quasi da concludere. E, del resto, comprendiamo di essere di fronte ad una civiltà sviluppata, proprio allorchè qualche biblioteca questa ci abbia lasciato: cosicché il libro, quasi come la voce di un popolo a noi cronologicamente precedente, è ciò che ci consente di riconoscerlo e di capirlo.

Cosicché una società senza libro è, per noi oggi, una società muta, una società priva della parola: una società che si conosce attraverso le parole di altri.

Una società quasi incapace di intendere e di volere, che abbisogna di un tutore per poter raccontare la propria storia: tra i tanti, i Celti, i Germani, i Britanni, i Cartaginesi e molti popoli orientali, che conosciamo prevalentemente attraverso il prisma delle parole altrui.

Ogni biblioteca è, per un motivo o per l’altro, destinata a perire: lo testimonia la storia della Biblioteca di Alessandria, sorta per opera di Tolomeo Filadelfo con l’intento ambizioso e, forse, tracotante di ergersi a vero e proprio scrigno di tutta la cultura greca arcaica, classica ed ellenistica. Questa, infatti, fu notoriamente avvolta dalle fiamme – non è certo né quando, né da chi, né perché – con la conseguente, irreparabile distruzione del suo immenso patrimonio.

Eppure, non si può certo nascondere che ogni nuova biblioteca di Alessandria, seppure costruita con la speranza di custodire ogni manifestazione dell’ingegno umano e durare in eterno, è destinata alla distruzione. Come, del resto, destinata alla distruzione è in ultima analisi ogni opera dell’uomo.

La stampa, prima, e la digitalizzazione, poi, hanno certo contribuito ad assicurare la conservazione di questi tesori, ma da sole non possono certo renderli totalmente invulnerabili. E le vicende narrate lo dimostrano.

- Ad avviso dello scrivente, queste constatazioni non dovrebbero indurre lo sconsolato lettore ad astenersi dall’attiva ricerca della cultura, disperando della perpetuità di essa: egli dovrebbe, semplicemente, rendersi consapevole del fatto che neppure la più ampia, ben costruita e resistente delle biblioteche è eterna.

FILOSOFIA

NICHILISMO O “OMNILISMO”? Manca il fine, manca la risposta al “perché”

Di Elena Soppelsa

Cos’è il nichilismo e perché parlarne significa smascherare uno dei più grandi disagi del nostro tempo?

Friedrich Nietzsche (1844-1900) fu probabilmente il pensatore che più di ogni altro si occupò di dare

voce al fenomeno del nichilismo, che si rese prepotentemente evidente proprio a partire dalla sua epoca – definita anche “disincantata” – quando tutti i valori tradizionali cominciarono a vacillare in seguito al susseguirsi di eventi storici che cambiarono la mentalità occidentale dell’umano.

Nietzsche definì il nichilismo con una descrizione tanto semplice quanto incisiva: “manca il fine,

manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano”

1.Il termine in questione infatti deriva dal latino “nihil” ovvero “nulla”, indicando proprio come la condizione dell’uomo annichilito sia quella di un vagare nel bel mezzo del nulla, senza obiettivi né valori concreti a cui appigliarsi: il nichilismo è una sensazione di “spaesamento”, di barcollamento nel buio.

C’è da dire inoltre che il filosofo tedesco non si limitò a descrivere / circoscrivere il nichilismo come

fenomeno legato meramente all’epoca in cui viveva, ma ne reperì la causa molti secoli prima, in particolare nella rivoluzione filosofica apportata da Socrate (tra il V e il IV sec. a.C)

2. Il filosofo chiama “dionisiaca” la fase in cui l’uomo viveva privo di nichilismo, assecondando quella

che era la sua vera natura, manifestando la sua “volontà di potenza” senza filtri né barriere.

A partire dalla comparsa di Socrate ha inizio, secondo il filosofo tedesco, la fase “apollinea”, ovvero una chiusura dell’umano su di sé, che lo ha portato a nascondere il suo animo dionisiaco per sottostare alle norme di comportamento – ipoteticamente virtuose – imposte da altri.

La fase di spaesamento dell’umano avviene dunque nel momento in cui l’individuo non si sente più libero di accettare e manifestare la parte più recondita e veritiera del proprio essere, perdendo i propri valori ed essendo costretto a seguire, anche a livello etico/morale, le norme dettate da altri.

1) Friedrich W. Nietzsche, Il nichilismo europeo. Frammento di Lenzerheide, Adelphi Edizioni, Milano 2006.

2 ) Per capire ciò, dobbiamo anzitutto ricordare che la filosofia ha contribuito in larga parte a fondare e perpetuare le varie

mentalità e ideologie che si sono susseguite nel corso dei secoli.

Perciò è fondamentale rivedere, secondo Nietzsche, dove e quando ebbe origine il nichilismo che condiziona la nostra

società

Detto ciò, non possiamo sapere se effettivamente l’origine del nichilismo sia la deriva filosofica socratica, tuttavia ciò che appare evidente è la sua esistenza, che si è perpetuata e susseguita – seppure

in forme diverse – durante varie fasi della storia dell’umano.

E se adesso ci chiedessimo “a oggi esiste il nichilismo?”, la mia risposta sarebbe “sì”.

Tuttavia, non lo possiamo più equiparare a quello otto-novecentesco.

Se in quel momento lo spaesamento nichilista era dovuto all’assenza improvvisa di valori a cui appigliarsi, oggi di valori ne abbiamo, fin troppi: la tecnologia e i social media si sono imposti come nuovi parametri morali ed etici, dettando il comportamento dell’umano medio, non solo occidentale ma addirittura globale.

Esiste un “però” in tutto questo: i presunti nuovi valori risultano essere completamente flessibili ma soprattutto completamente VUOTI, effimeri, spesso privi di un reale senso logico poiché legati

meramente al conformismo imperante.

Siamo in presenza di quello che potremmo definire un “omnilismo” nichilista, un bombardamento di

valori che ricomprendono tutte le condotte morali possibili, che agiscono in maniera tale da auto-escludersi a vicenda.

I ragazzi di oggi, più degli adulti, sono intrisi di “omnilismo”, poiché vivono fin dai primi istanti della loro vita questa nuova deriva nichilista: fin da piccoli i membri delle nuove generazioni faticano a trovare il loro posto nel mondo, poiché stentano in primis a reperire sé stessi, la propria essenza, al di là dei continui modelli discordanti a cui sono soggetti trovandosi di fronte ai social 24h/24.

E dunque, nello scenario moralmente apocalittico che abbiamo appena descritto, sarebbe bene cercare

ora una possibile soluzione: come fare per attraversare questo “omnilismo/nichilista” e diventare – come diceva Nietzsche – dei “nichilisti attivi”?

Essere “nichilista attivo” significa prima di tutto divenire consapevole del vivere in una società nichilista.

Io penso che questo fenomeno si possa superare solo partendo dall’educazione emotiva: a oggi la famiglia e la scuola nella maggior parte dei casi non educano emotivamente, più che altro si educa intellettualmente o fisicamente (a prendersi cura della propria salute), ma mai a riconoscere e gestire le proprie emozioni.

Detto ciò, penso che una nuova società sia possibile, cominciando a “curare” i giovani, educandoli alla conoscenza e al rispetto di sé in primis, e di conseguenza degli altri.

Ciò si può fare agendo concretamente sulla famiglia e sul sistema scolastico, partendo probabilmente dal reclutamento dei docenti: nella maggior parte dei casi, infatti, gli studenti di oggi non si trovano

in linea con metodi di insegnamento antichi e rigidamente impostati, l’insegnante tipo nella scuola italiana istruisce senza educare veramente.

Non bisogna mai dimenticare che “educare” deriva dal latino “ex-ducere” ovvero “trarre – fuori”: chi pensa di insegnare riempendo lo studente di nozioni che deve ripetere a memoria non sta davvero

educando, semmai sta istruendo.

Figure di riferimento, come genitori e insegnanti, dovrebbero anzitutto conoscere il figlio/studente per aiutarlo a conoscersi e a gestire le sue emozioni, e da ultimo a realizzare la versione migliore di

sé.

In conclusione, ritengo che il nichilismo (e quello che abbiamo qui definito “omnilismo”) si possa superare: creare dei valori propri positivi su cui costruire una società migliore diventerà possibile nel

momento in cui si opererà una reale trasformazione dello stato educativo vigente.

Di Emanuele Pestrichella e Luigi Filippo Daniele

Era il 1992 quando una squadra di magistrati, passata alla storia con il nome di “Pool mani pulite” congegnò un colpo di stato ai danni della classe dirigente. Il pool era così composto: Francesco Saverio Borrelli procuratore capo di Milano, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Tiziana Parenti, Francesco Greco, Gerardo D’Ambrosio, Antonio Di Pietro, Ilda Boccassini ed Armando Sparato.Il 17 febbraio 1992 il pubblico ministero Antonio Di Pietro decise di dare avvio all’operazione più cruenta e violenta della storia Repubblicana ai danni della classe dirigente politica.

Il pubblico ministero Di Pietro attaccò Craxi, il quale aveva la colpa di credere nel Socialismo democratico e nell’autonomia della politica dal potere giudiziario. Il Pool mani pulite non eliminò Bettino Craxi, non eliminò i partiti tradizionali, ma annientò un’intera classe dirigente, distruggendo un Paese intero e la sua fragile democrazia.La corruzione in Italia c’è sempre stata, ma la procura di Milano ed i pubblici ministeri facevano finta di non vederla, facevano finta che non esistesse. I giudici non inflissero danni solo ai partiti, inflissero fendenti letali allo stato di diritto ed alla Costituzione sostituita da una Carta materiale adeguata a leggi d’emergenza pretesa ed ottenuta dalle toghe. Mani pulite fu la spettacolarizzazione del processo, Mani Pulite fu la glamourizzazione del diritto, condita e resa possibile da un tale carabiniere-sceriffo che dopo pochi anni trovammo in Politica, prima col governo Prodi come ministro dei lavori pubblici (1996-1998) e poi dal 1998 come deputato eletto con il partito da lui creato: Italia dei Valori.

Mani pulite fu l’assalto effettuato da un pool di giudici, non ad un partito, non ad un singolo uomo, ma ad un sistema di potere creatosi nel nostro paese, un sistema democratico, per dire al Paese intero: “Adesso comandiamo noi”. Ma quel pool di pubblici ministeri grazió miracolosamente, stoppando le indagini, il PCI, che nel frattempo diventò PDS il Partito democratico della Sinistra.Concludendo la mia breve considerazione, possiamo dire che Mani Pulite fu utile alle toghe per accrescere il loro potere nei confronti della politica. Un regolamento dei conti all’interno delle classi dirigenti.I magistrati, e tutti lo sapevano, inquinavano le prove , ma nessuno li chiamò a rispondere.

Chi controlla i controllori? Ancora oggi ce lo chiediamo. Commento di Luigi Daniele

Che cosa è stata Mani Pulite e che cosa è stato Tangentopoli? Vige una differenza tra i due? Entrambi sono denominazioni coeve negli anni ’90 ma una rappresenta il nome dato alle indagini giudiziarie condotte inizialmente sull’indiziato Mario Chiesa, ingegnere e presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, dal magistrato e procuratore Antonio di Pietro e l’altro è il sistema politico amministrativo di corruzione e di tangenti che ha investito la politica italiana al fine di accaparrarsi appalti e nomine pubbliche. Era lunedì 17 febbraio 1992 ore 17:30 e un imprenditore di 32 anni, Luca Magni, si presenta in via Marostica 8 a Milano, nell’ufficio di Mario Chiesa gestore della casa di riposo per anziani (il Pio Albergo Trivulzio). Mario è un titolare di una piccola impresa di pulizie, la Ilpi di Monza, che lavora con la storica casa di ricovero per anziani, fondata nel Settecento. Chiesa è militante ed esponente del Partito Socialista Italiano e, non nascondendo le sue ambizioni politiche, sogna di diventare sindaco di Milano. Magni, dopo mezz’ora, viene ricevuto (deve consegnare 14 milioni di lire, la tangente pattuita su un appalto da 140 milioni di lire). Nel taschino della giacca ha una penna che in realtà è una microspia e stringe in mano la maniglia della valigetta che nasconde una telecamera. Magni gli dà una busta contenente 7 milioni di lire e promette che la settimana prossima darà gli altri 7 milioni.

Mentre l’imprenditore telefona a casa per tranquillizzare la madre e la sorella, che sapevano dell’operazione, una squadretta di investigatori blocca il presidente del Trivulzio che capisce di essere caduto in trappola. Quando Chiesa azzarda che i soldi erano suoi e gli investigatori replicarono all’ingegnere che quei soldi appartenevano all’ispettorato e alla procura che ha aperto le inquisizioni, egli chiede di andare in bagno, e si libera delle banconote di un’altra tangente da 37 milioni, gettandole nella tazza del gabinetto. Poi viene arrestato e portato nel carcere di San Vittore. La notizia fece scalpore, finendo sulle prime pagine dei quotidiani e venendo ripresa dai telegiornali. Il segretario socialista Bettino Craxi, allora impegnato nella campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali che si sarebbero svolte in primavera, in un’intervista rilasciata a Daniela Vergara per il TG3 negò l’esistenza della corruzione a livello nazionale, definendo Mario Chiesa un «mariuolo isolato», una scheggia impazzita dell’altrimenti integro PSI.Vista la delicata situazione politica, in piena campagna elettorale, Di Pietro mantenne sulle indagini il più assoluto riserbo. Mentre alcune formazioni politiche come la Lega Nord iniziarono a cogliere la crescente indignazione popolare per raccogliere voti (con lo slogan «Roma ladrona!»), altre, come la DC (democrazia cristiana), sottovalutarono il peso politico di Mani pulite e altri ancora come Bettino Craxi accusarono la Procura di Milano di muoversi secondo un «preciso disegno politico».Il 5 marzo 1993, il governo varò un decreto legge (il «decreto Conso», da Giovanni Conso, il Ministro della Giustizia che lo propose), che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti e definito per questo il «colpo di spugna». Il decreto, che recepiva un testo già discusso e approvato dalla commissione affari costituzionali del Senato, manteneva un «silenzio ipocrita» sul valore retroattivo della depenalizzazione, che quindi avrebbe compreso anche gli inquisiti di Mani pulite. Naturalmente, si sarebbe trattata di una retroattività scontata, essendo previsto dall’articolo 2 secondo comma del codice penale che le depenalizzazioni hanno sempre effetto retroattivo, persino se nel frattempo è già intervenuta una condanna irrevocabile.L’allarme che le inchieste di Tangentopoli rischiavano di insabbiarsi fu lanciato dal pool milanese in televisione: l’opinione pubblica e i giornali gridarono allo scandalo e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per la prima volta nella storia repubblicana rifiutò di firmare un decreto-legge, ritenendolo incostituzionale. Carlo Ripa di Meana, Ministro dell’Ambiente, diede le dimissioni dopo aver votato contro il decreto in Consiglio dei Ministri. Pochi giorni dopo, al referendum del 18 aprile 1993 (promosso dal democristiano dissidente Mario Segni), gli elettori votarono in massa a favore dell’introduzione del sistema elettorale maggioritario. Fu un segnale politico molto forte della sempre più crescente sfiducia nei confronti della politica tradizionale: il governo Amato, intravedendo nel risultato del referendum un segnale di sfiducia nei suoi confronti, rassegnò le dimissioni il 21 aprile.Il Parlamento non riuscì a formare un nuovo governo politico: Scalfaro decise perciò di affidare la presidenza del Consiglio al governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi, primo premier non politico della storia repubblicana italiana. Ciampi si pose due obiettivi fondamentali: una nuova legge elettorale che doveva essere scritta sotto dettatura del referendum (che fu poi approvata nell’agosto di quell’anno e, introducendo un sistema per tre quarti maggioritario e per un quarto proporzionale con liste bloccate, tradì in parte la volontà referendaria) e il rilancio dell’economia (che stava vivendo una difficilissima stagnazione, con la lira precipitata ai minimi storici). Malgrado questo excursus, la storia continuerebbe ma io qui mi sono limitato ad inquadrare le indagini giudiziarie, Mani Pulite, e il sistema politico amministrativo che ha rappresentato la condizione di pensabilità e di possibilità delle inchieste aperte per corruzione.

Commento di Emanuele Pestrichella

LA GUERRA E’ PACE, LA LIBERTA’ E’ SCHIAVITU’, L’IGNORANZA E’ FORZA.

di Matteo Mulè.

Inizio l’analisi del concetto di libertà, in particolar modo della “libertà di espressione” con una citazione tratta dal celebre romanzo 1984 di George Orwell, uno dei più grandi scrittori del Novecento. Orwell ha una grande capacità di creare dei mondi utopici, irreali, ma che alla fine non sono tanto distanti dalla realtà che ci circonda e che sono in grado di nascondere tutte le imperfezioni della contemporaneità.

Nel romanzo 1984 il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L’autore si sofferma con grande attenzione nel parlare del continente dell’Oceania (una probabile allusione all’Occidente odierno), la cui capitale è Londra ed è governata da questa entità astratta, ma che è costantemente presente, ovvero il Grande Fratello, che tutto sa e tutto vede.

Come ogni forza di potere, il Grande Fratello dispone di organi di controllo nei confronti della popolazione civile, che gli permettono di mantenere salda e stabile la sua posizione. Ci sono queste telecamere posizionate in tutti gli anfratti della città che analizzano ogni attimo della vita dei cittadini e sono pronte a segnalare i comportamenti sospetti alla “psicopolizia”, il braccio armato del Grande Fratello, pronta a correggere ogni anomalia del comportamento.

Ora cercherò di spiegarmi meglio, all’interno del continente dell’Eurasia le persone non vivono male, non sono povere. Tutti i cittadini dispongono di una casa, di un lavoro e di cure altamente specializzate. Insomma, il partito che governa in modo dittatoriale il continente fornisce ai cittadini tutto ciò di cui hanno bisogno ai fini della sopravvivenza, purché loro non mettano mai in discussione quanto stabilito dal Ministero della Verità. Quest’ultima è l’istituzione più forte e influente all’interno dell’Eurasia, dove tra l’altro lavora il protagonista del romanzo. Al di fuori del palazzo del Ministero della Verità (e qui, ora, mi ricollego al titolo) è inciso in una targa commemorativa, il motto del Grande Fratello: LA GUERRA È PACE, LA LIBERTÀ È SCHIAVITÙ, L’IGNORANZA È FORZA.

Si può notare subito che queste parole sono in antitesi tra di loro, ma riassumono perfettamente il messaggio che l’autore vuole trasmettere ai propri lettori: la verità, la realtà, la libertà sono tutti concetti opinabili, che chi è al potere può manovrare e modificare a proprio piacimento. Il Grande Fratello per poter garantire la propria sopravvivenza e quella del popolo, deve far credere ai propri cittadini che anche la guerra sia una cosa positiva, che la libertà non porti altro che alla schiavitù e che l’ignoranza sia un elemento positivo ai fini della costruzione di una società civile.

A mio parere Orwell (e questo è un mio pensiero che in nessun modo voglio far passare come verità), in 1984, non fa riferimento ad una dittatura in particolare, ma ad un insieme di elementi che si possono trovare nei vari reggimenti del passato e del presente a lui contemporaneo, di cui fanno parte anche le società di massa, sempre più tecnocratiche, dell’Occidente post Seconda Guerra Mondiale. Ora non analizzerò tutto il romanzo, perché, probabilmente, richiederebbe un trattato filosofico in termini di lunghezza e tempo, ma soprattutto credo che sia un’opera che meriti una lettura completa da parte di tutti. Quello su cui vorrei concentrarmi è la riflessione che Orwell ci offre per quanto riguarda il concetto di Verità, nel senso più ampio del temine. Ogni forma di potere, da quelle passate a quelle presenti, hanno sempre mirato al controllo della cultura e della sua trasmissione, cercando di limitare, il più possibile, la libera circolazione del pensiero e delle idee. Difatti un elemento caratteristico del Ministero della Verità è quello di imporre ai cittadini un categorico divieto: vietato pensare.

In Eurasia non ci sono libri provenienti da altri continenti, la televisione di stato trasmette incessantemente una propaganda roboante e alimenta la paura di cittadini con conflitti che, in realtà, non esistono. Ogni contenuto e ogni comportamento è passato sotto la lente d’ingrandimento del Ministero della Verità. In 1984 si ha la perfetta realizzazione di quella società tecnocratica profetizzata con timore da Heidegger e in parte attuata dalla Germania nazista, in cui gli uomini sono chiamati a rispondere al loro dovere senza provare alcun sentimento, con il fine di portare avanti la macchina statale.

Questa transizione da uomo a macchina, in cui non è più importante vivere ma sopravvivere, si sta vivendo anche nelle società Occidentali, dove un apparato tecnico ci chiede di essere sempre più efficienti ed efficaci nelle nostre scelte, tralasciando ciò che ci rallenta. La verità sul mondo che ci circonda e sui noi stessi passa in secondo piano, di fronte ai grandi problemi economici e politici che hanno sempre priorità sul resto. La letteratura, nelle sue varie forme, è l’unica possibilità che abbiamo per fermarci, riflettere senza fretta e scoprire quelle verità nascoste sul mondo e sui noi stessi, che probabilmente non servono, ma che forse ci permettono di vivere e non di sopravvivere. Esiste un antico proverbio armeno che recita così: Regala un cavallo a chi dice la verità, ne avrà bisogno per fuggire.

Bibliografia.

Calvino Italo, Lezioni americane, Mondadori, Cles, 2016.

Orwell George, 1984, traduzione italiana a cura di Stefano Manferlotti, Mondadori, Cles 2019

Note:

- George Orwell, 1984, traduzione a cura di Stefano Manferlotti, Mondadori, Cles, 2019

- Consiglio, a tal proposito, la lettura della biografia di Kurt Hubert Franz, comandante del campo di sterminio si Treblinka .

- Per un ulteriore approfondimento sul ruolo della letteratura nella contemporaneità rimando alle Lezioni Americane di Italo Calvino.

Giovani e società di massa parte 1

di Andrea Soppelsa.

Non è semplice né possibile stabilire un evento o un momento storico dal quale scaturisca o, almeno, si possa parlare di una società di massa; pertanto, è preferibile osservare tutta una serie di mutamenti che, tra il XIX secolo e l’inizio del XX, hanno condotto, nel corso di un lungo processo, alla sua nascita. La guerra franco-prussiana (1870), che modifica gli equilibri di potere nel mondo europeo, e la civil war americana (1861-1865) assieme alla enorme crescita urbana dei grandi poli (Chicago, New York, Pittsburgh, Boston), con il conseguente ingrossamento delle fila della multietnica classe operaia, sono forse i marcatori di un terminus ante quem del fenomeno. Lo sviluppo demografico, l’urbanizzazione, lo stato-nazione, l’alfabetizzazione, la comunicazione, la massificazione della partecipazione politica, le forme di associazionismo sono fenomeni che, intrecciati spesso fra di loro, segnalano la novità che Gustave Le Bon, nell’opera del 1895 Le psychologie des foules, individua nel passaggio da folle a masse. Le Bon è un antropologo che, in una temperie culturale favorevole a questo tipo di riflessioni, si occupa delle masse e della loro pericolosità, teorizzando l’importanza di controllarle per ottenere potere. Riassumere la vicenda dello sviluppo storico della società di massa comporta altresì studiare anche il mutamento dei rapporti e delle comunicazioni dei giovani, cioè di quei soggetti che nel periodo tra il XIX e il XX secolo apparvero i più propensi alla mobilitazione e, in molti casi, furono protagonisti di rivoluzioni e controrivoluzioni. Per citare un importante lavoro di Eric Hobsbawm, si potrebbe parlare di “secolo lungo” dei giovani, intendendo il periodo che va dal Risorgimento al Novecento e che, idealmente, unisce lo studente volontario garibaldino al collega che si oppone ai carri armati in piazza Tian ‘an Men.

I giovani rappresentano un gruppo sociale la cui identità è data da esperienze comuni; il passaggio alla età adulta viene fissato a livello istituzionale, conferendo all’individuo delle responsabilità giuridiche e civili, che prevedono dei requisiti come l’alfabetizzazione e l’adesione al servizio militare. Diverso il discorso per quanto riguarda la questione generazionale; definire una generazione, specie in un periodo in cui la società di massa è solo a livello embrionale, è più complesso: l’identità di una generazione si costruisce su un evento o una esperienza che dura qualche anno o qualche mese; tuttavia, tale esperienza si irradia con modalità differenti in base a fattori come l’appartenenza a una classe sociale o ad un’area geografica. A partire dalla Rivoluzione del 1789 si attesta comunemente l’idea che soltanto i giovani rappresentino una classe di età portatrice di forze progressiste e, quindi, impegnata a superare il conservatorismo della Restaurazione; Giuseppe Mazzini indica precisamente chi sono politicamente i giovani, nel momento in cui pone la soglia d’iscrizione ai movimenti della Giovine Italia e della Giovine Europa all’età di quarant’anni. I primi decenni del Novecento esaltano attraverso musica, politica e arte il mito della giovinezza, che viene associata alle idee di movimento, di modernismo e vitalismo. Molti giovani europei, pertanto, partiranno entusiasticamente a passo di marcia per il fronte nell’estate del 1914, ma ben presto conosceranno la stasi della guerra di trincea.

I fratelli minori, nel frattempo, percepiscono la frustrazione per non aver potuto partecipare alla Grande guerra; questo sentimento, perlopiù, verrà riversato nei movimenti rivoluzionari o controrivoluzionari del periodo postbellico, rendendo una generazione di giovanissimi “una classe pericolosa”, che abbisogna del paternalismo di padri e fratelli maggiori per limitarne l’autonomia. Il sacrificio dei giovani nella I guerra mondiale fa risaltare due questioni politicamente rilevanti negli anni a venire: in primo luogo, si evidenzia il nesso tra potenza di una nazione e ricchezza demografica, connessione che fa rilevare al demografo Alfred Sauvy il fatto che, confrontando la riserva umana di Germania e Francia, la nazione vinta al termine del conflitto era la seconda; quindi, e di contro, emerge il costo sociale degli anziani, che diventano un peso in quanto “bocche da sfamare”. L’idea della inutilità degli anziani affiora con la guerra, che impegna in campo lavorativo anche donne e minori, e diventa palese soprattutto a partire dal 1917, in conseguenza dello stretto razionamento alimentare. Indicatore di ciò è il numero di suicidi di anziani registrato a Parigi durante la Grande guerra. Inoltre, un processo di demansionamento degli anziani era già in atto con la dissoluzione della società rurale, nella quale essi svolgevano un fondamentale ruolo di trasmissione culturale e memoriale, che svanisce progressivamente nelle società moderne a livello comunicativo, specie nella trasmissione intergenerazionale. Un rilevante tentativo di rifuggire dalle trasformazioni sociali e ambientali dovute alla rivoluzione industriale è alla base di uno dei più interessanti movimenti giovanili nati in Germania alla fine dell’Ottocento. Si tratta dei Wandervogel, letteralmente “uccelli migratori”, un movimento apolitico e ribelle al convenzionalismo, all’autoritarismo e al paternalismo. I wandervogel davano sfogo al malessere serpeggiante nella media e alta borghesia tedesca idealizzando il culto del corpo mediante nudismo, bagni di sole e danze all’aria aperta. La questione paesaggistica nell’area tedesca (e in particolar modo le foreste), del resto, rappresentarono una sorta di fondale scenico carico di simbolismi e significati per molte organizzazioni con finalità nazionaliste, come ha ben evidenziato George Mosse nel suo lavoro La nazionalizzazione delle masse.

Anche i wandervogel a inizio secolo acuirono il proprio patriottismo e nazionalismo; molte iniziative, peraltro, erano di carattere premilitare, condotte sotto l’egida di ufficiali dell’esercito. Tuttavia, bisogna rimarcare il fatto che, benché questo tipo di associazionismo abbia certamente contribuito a creare l’humus adatto all’affermazione del totalitarismo nazionalsocialista, essi rimasero fino allo scioglimento apolitici e antiautoritari. Nel segno dell’autoritarismo era, invece, il movimento degli scout fondato da Robert Baden Powell, ufficiale inglese nella guerra anglo-boera. Egli intendeva riarmare moralmente la Gran Bretagna, arrestando la degenerazione della “razza” bianca. Pertanto, i giovani dovevano irrobustirsi e saggiare la propria virilità in una serie di prove, compresa l’esplorazione del territorio (da cui to scout). Il movimento scoutistico in Inghilterra ottenne immediatamente un larghissimo seguito, soprattutto nella prole dei nuovi ceti medi e della classe operaia qualificata dei centri urbani, che era esclusa dalle public schools e dalle altre scuole d’élite. Gli scout, in breve, si occupavano di fornire loro una sorta di pratica d’avviamento professionale. Lo scoutismo statunitense fu, invece, essenzialmente uno strumento di organizzazione del tempo libero: proprio per questo, al compimento dei 14 anni, ossia alla fine dell’età del gioco, si riteneva chiusa l’esperienza dello scout. Lo scoutismo cattolico francese rispose a una duplice necessità all’indomani della fine della guerra: ricristianizzare -attraverso i giovani- una nazione che andava secolarizzandosi e fornire dei modelli (anche autoritari e paternalistici) a una generazione lasciata senza padri. Karl Liebknecht, Ludwig Franck e Henri de Man organizzarono la nascita di un movimento transnazionale dei giovani socialisti europei: nacque così nel 1907 l’Internazionale giovanile socialista (Igs) che, fino alla guerra ebbe sede e segretario (Robert Dannenberg) viennesi. I principali obiettivi furono l’educazione, l’azione antimilitarista e la sindacalizzazione degli apprendisti. Fino al deflagrare del conflitto, gli italiani (Fgs) svolsero un ruolo marginale; nel tumultuoso biennio tra il 1914 e il 1915 innumerevoli giovani socialisti divennero interventisti al seguito di Benito Mussolini, mentre la linea della Fgs rimase neutralista e pacifista. I militanti delle federazioni giovanili socialiste furono in larghissima parte protagonisti della nascita dei partiti comunisti seguenti la Rivoluzione d’Ottobre. Nondimeno, essi produssero -forse inevitabilmente- una rottura insanabile entro la sinistra europea e, altresì, la divisione del movimento giovanile internazionale. L’adesione alla Internazionale comunista venne scelta da circa il 90% dei giovani socialisti italiani; del resto, già i rivoluzionari russi, senza tener conto del Komsomol, erano quasi tutti di età inferiore ai 40 anni. Il consenso verso i compagni sovietici andò però scemando a mano a mano che andava prefigurandosi la linea della bolscevizzazione; fu allora che molti giovani delle organizzazioni nordiche decisero di rientrare nei partiti socialdemocratici.

Molti aderenti, prevalentemente fra gli studenti, vennero perduti anche perché l’Internazionale investì nella creazione di cellule giovanili sul posto di lavoro. Anche i quadri dirigenti dei Fasci di combattimento prima e del PNF poi sono allora in larga maggioranza giovani: si tratta di una generazione che giunge trentenne o quarantenne al potere e che, vent’anni dopo, incontrerà e deluderà le aspettative di un’altra generazione (quella nata nel corso della guerra o nei primi anni del fascismo) che aspirava a svolgere un ruolo di rinnovamento in un partito che andava sclerotizzandosi. Con il bando Graziani del novembre ’43, gli italiani nati tra il 1923 e il 1925 furono chiamati a una scelta: servire la sedicente RSI oppure darsi alla clandestinità e partecipare alla lotta resistenziale. In ambe due i casi, la generazione dei primi anni Venti avrebbe finito per incontrare e fiancheggiare in questa guerra civile (come l’ha definita Claudio Pavone) un’altra generazione, da una parte quella dei fascisti della prima ora, dall’altra quella degli antifascisti che erano stati costretti all’esilio.

GIOVANI E SOCIETÀ DI MASSA. Seconda parte

di Andrea Soppelsa.

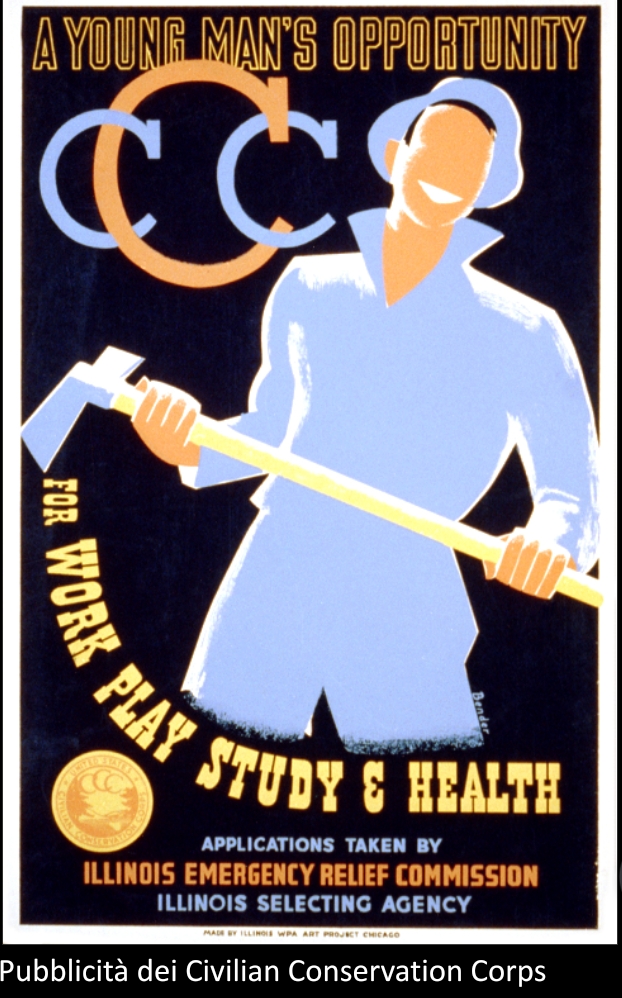

“I giovani sono il futuro” è il motto sovente utilizzato nei sistemi politici che avviano attività per organizzare le giovani generazioni. La conquista ideologica della gioventù assicura futuro e stabilità a un regime, tanto nei sistemi democratici quanto in quelli autoritari. Accade nell’Austria sconfitta della Vienna Rossa, dove manifesti e slogan propagandano l’idea di un futuro radioso e giovane, e accade anche negli USA, in cui si assiste all’afflusso disordinato di popolazione europea e asiatica e al trasferimento di popolazione, specie di ex schiavi, dagli stati del sud verso le zone industriali (come Chicago) o ancora nelle aree delle grandi fonderie (Pittsburgh) e della industria automobilistica (Detroit). Il lavoro è precario e spesso impiega anche manodopera infantile (nel 1934 erano 8 mln i bambini bisognosi di pubblica assistenza). Con l’arrivo della amministrazione Roosevelt, la questione generazionale assume rilievo mediante alcune forme di assistenza, che si prendono carico non solo della disoccupazione popolare, ma anche (ed è una novità) della disoccupazione intellettuale. Le università americane cominciano a massificarsi, ma, di converso, il sistema universitario pubblico americano non fa altro che alimentare disoccupazione intellettuale. Infatti, la popolazione studentesca statunitense ed europea nei primi decenni del XX secolo, sebbene istruita, non riesce a trovare lavoro (si veda, ad esempio, il film di Renoir, La vie est à nous). Si evidenzia anche l’attenzione per i giovani con titoli di studio, inseriti lavorativamente nei campus universitari, specialmente nella organizzazione di diverse attività di rapporto intergenerazionale. Il governo americano osserva con interesse quanto realizzato in Europa nelle politiche giovanili, in special modo le politiche fasciste. Del resto, il fascismo aspirava ad essere un modello politico originale e alternativo alle democrazie liberali; a tale riguardo, come ha recentemente notato Antonio Costa Pinto, il maggior successo fu paradossalmente riscontrato dall’esempio del corporativismo e della Carta del lavoro, emulati da molti regimi autoritari sudamericani, ma mai pienamente sviluppati nemmeno dal fascismo italiano. Per volontà di Roosevelt nascono due organi federali per la gioventù, i Civilian Conservation Corps e la National Youth Administration (che coinvolgeva anche ragazze). Grazie a questi aiuti, la durata media scolastica e la frequenza crebbero di 1/3. Tuttavia, in aree povere e rurali chiusero molte scuole, lasciando disoccupati molti insegnanti. Gli effetti del New Deal prevennero la microcriminalità -diffusa solo nelle aree in cui i programmi federali non erano stati adottati-, favorirono la diffusione della scolarizzazione e permisero di ringiovanire il corpo degli insegnanti e dei social workers. Il New Deal supera parzialmente gli effetti della crisi del ’29 ma non li risolve: il livello produttivo e il tasso di consumo non ritornano in generale ai livelli precedenti. Nel 1940 la marcia per la pace e la democrazia chiedeva lavoro e istruzione per i giovani; le manifestazioni chiedevano anche una legge contro le discriminazioni presenti nel paese. Eleanor Roosevelt fu allora una figura presente e ascoltata da giovani e sindacati, portatrice di un programma per la pace riassunto nello slogan “il nostro obiettivo è aiutare la gioventù europea ad uscire dalle trincee, e aiutare la gioventù americana a non entrare in guerra”. Pochi di coloro che avevano partecipato ai CCC (60%) nel 1940 avevano trovato occupazione. Di fatto il loro maggior successo fu forgiare il carattere e il corpo di giovani uomini, perfetti soldati per l’esercito americano nel momento della chiamata. I triple C furono campi di lavoro civile inseriti in una serie di opere di riassetto del territorio. Duravano dai 6 ai 18 mesi ed erano diffusi in tutti gli USA, allestiti dal dipartimento della guerra e dai servizi di protezione dell’ambiente. Non avevano una preparazione premilitare, ma il tempo era scandito da lavori in una vita collettiva all’aria aperta con un richiamo patriottico ai valori democratici. Lo scopo era occupare il tempo dei giovani, irrobustendo una generazione provata dalla crisi. La ferma non era obbligatoria e poteva essere interrotta in ogni momento. I campi vedono inserirsi nuovi immigrati slavi e italiani, ma anche afroamericani, che qui trovano una maggiore integrazione rispetto alla società civile.

È vero che nel dopoguerra la questione giovanile sembra scomparire dalla agenda politica federale; nondimeno, la guerra aveva portato alla ribalta la questione infantile (si pensi all’Unicef) ed apposite commissioni di stato operavano allora in collaborazione con il neocostituito ONU. Una nuova filantropia emerge con, per esempio, un rinnovato impegno svizzero per l’infanzia abbandonata. Nascono organizzazioni umanitarie, con esperienze che si replicano negli eventi di crisi; si crea una stagione di pedagogia alternativa, che s’interroga sulle modalità con cui affrontare la questione infantile per gli uomini che verranno. Sconfitto il nazifascismo, l’interesse statunitense è il containment nei confronti del comunismo: ciò avviene mediante aiuti economici e materiali. L’obiettivo è rieducare alla democrazia le giovani generazioni e salvarle dal pericolo di derive politiche e dalla pesante eredità della guerra. Ciò che avviene in Europa e in Giappone è un tentativo di defascistizzare e denazificare la popolazione mediante l’amplificazione dei processi, e -soprattutto nei sistemi scolastici- con un fenomeno di americanizzazione e, in alcuni casi, di anglicizzazione e francesizzazione (specie in Alsazia e Lorena). Giungono anche una serie di attività di leisure time legate agli occupanti: si gioca a baseball nelle aree occupate in Germania (e sono le uniche aree europee in cui questo sport ha avuto un certo successo), mentre la pallacanestro è stata solo apparentemente un portato statunitense del dopoguerra, essendo già praticata in epoca fascista. Il tempo libero legato alle culture e alle classi popolari è un tema profondamente novecentesco; in precedenza, almeno fino alla fine del XIX secolo, esso era rimasto appannaggio dei ceti altolocati. È un tempo chiaramente libero dal lavoro fisico e da altre incombenze familiari di cui godono ceti sociali legati a durate specifiche del lavoro, che tende a escludere le campagne (sebbene vi siano delle modalità associative anche di tipo rurale). Le forme di socializzazione nel Novecento non sono basate solo sulla politicizzazione, ma anche sul piacere di associarsi per svolgere attività.

L’associazionismo giovanile nel periodo compreso fra la seconda metà dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale viene indagato nel lavoro di Catia Papa “L’Italia giovane dall’Unità al fascismo”. L’obiettivo è quello di dimostrare come una cultura nazionalista, respirata sui banchi di scuola e nelle pratiche del tempo libero dei giovani borghesi, abbia condotto la gioventù colta nel 1914-15 a riversarsi nelle piazze d’Italia per forzare gli equilibri politico-istituzionali e trascinare il paese nel conflitto mondiale. Alla fine del XIX secolo, la vita media era aumentata; questo fatto aveva comportato il dilatarsi della giovinezza che, assieme ai fenomeni della deruralizzazione e urbanizzazione (con la conseguente trasformazione dei mestieri) suscitano nei ceti medi il desiderio di associazionismo giovanile. È in questo contesto che si riscopre la tradizione medievale della goliardia, spirito che anima le comunità di studenti universitari, in cui alla necessità dello studio si accompagnano il gusto della trasgressione, la ricerca dell’ironia, il piacere della compagnia e dell’avventura. Quindi, pianificare la socializzazione extrascolastica per preservare il controllo familiare sulla condotta diviene un fatto basilare al fine di neutralizzare gli impulsi eversivi e indirizzare il giovane all’apprendimento di un lavoro. Di conseguenza, appare al contempo opportuno e necessario introdurre l’etica militare nel corso degli studi. Il modello britannico del giovane atleta, lo sportman, aveva esercitato ampio fascino anche sul continente europeo, provocando una ondata di anglomania nella diffusione della pratica sportiva. Tuttavia, l’associazionismo sportivo italiano fu assai gracile, in quanto decisamente più conformista di quello tedesco (che già dal 1811 conosceva un modello di palestra all’aperto, la Turnplatz, creata da Friedrich Ludwig Jahn), più elitario di quello d’oltremanica e meno internazionale degli altri. Provarsi in ascensioni alpine alle frontiere del Regno o vogare sul Tevere, creare un circolo studentesco e mobilitarsi in favore dei “fratelli irredenti”, frequentare il tiro a segno o fondare un battaglione studentesco: sono così riassumibili i moderni esercizi di responsabilizzazione sociale e nazionale della gioventù italiana. Infine, nel 1914, la guerra apparve a questi giovani l’occasione per estrinsecare l’eroismo giovanile e rigenerare il corpo nazionale. Nel periodo interessato, il Cai (Club alpino italiano, fondato nel 1864) e la sua organizzazione giovanile, il Sucai, il Tci (Touring club italiano del 1894), la Società Dante Alighieri (dal 1889), l’Audax (1898), la Lega navale (1899), l’associazione Trento-Trieste (1902) furono le società più attive anche nel campo del tempo libero giovanile. Il sodalizio studentesco Corda fratres, che inizia le proprie attività nel 1898, si distinse fra le altre perché propagandava pace e fratellanza internazionale fra gli studenti. Essa, nondimeno, non era avulsa da intenti irredentistici, benché paventati sotto l’egida della “difesa della italianità”, specie dal pericolo pangermanico o panslavo. Nel 1902, sulle pagine della propria rivista, appare un articolo di propaganda per un ateneo italiano nelle terre irredente. È a partire da questo momento che si può affermare che l’irredentismo diviene tratto identitario del ceto studentesco, simbolo della superiore moralità della gioventù studiosa che -secondo i redattori-, ancora una volta dopo il Risorgimento, si collocava alla testa della rigenerazione nazionale. L’associazionismo studentesco milanese si sviluppò attorno alla rivista “L’Azione studentesca”, diretta da Mario Panizza, discepolo del premio Nobel per la pace Ernesto Teodoro Moneta. Il periodico, a partire dal 1907, iniziò a propugnare il riconoscimento del primato della nazione e il conseguente esercizio di solidarietà patriottica, quindi rivolse ai “volontari militi della patria” l’invocazione augurale Sursum corda!. Lo sdegno per il trattamento subito dai connazionali delle terre irredente era la modalità attraverso la quale Panizza intendeva “tenere desta” la coscienza nazionale e radicarla nell’animo della gioventù studiosa: questo era per lui il significato di irredentismo. In sostanza, si alimentava l’insofferenza verso la troppo prudente politica del governo su queste questioni, allo stesso tempo prefigurando la possibilità di una guerra contro l’impero Austro-ungarico alla quale i giovani italiani dovevano prepararsi sin dalle scuole. Fu in questo contesto che avvenne la presa di distanza di Moneta dalle idee di Panizza; il premio Nobel ribadì il fatto che il pacifismo era inconciliabile con la sostanza del programma irredentista, inevitabilmente militarista e alimento dell’”infatuazione nazionalista” di una minoranza che minacciava di imporsi sull’intero paese. Nell’ottobre 1909 la rivista “Giovinezza”, finanziata dalla Società Dante Alighieri, annunciò la nascita della Federazione dei battaglioni volontari studenteschi Sursum Corda; l’idea di creare battaglioni scolastici era già largamente diffusa fra le riviste studentesche. Del resto, nei programmi di educatori e patrioti aveva fatto capolino, a partire dalla Rivoluzione francese, la formazione ginnico-militare delle giovani generazioni, portando con sé l’ideale del cittadino-soldato, forgiato nel fisico e nello spirito al culto della patria. L’introduzione dell’educazione militare, specie del tiro a segno, venne discussa ampiamente nei decenni post-unitari; alla fine del secolo, si diffuse il timore per la “degenerazione della razza”: da tempo, infatti, i risultati delle visite di leva offrivano un quadro allarmante sulla salute fisica della popolazione maschile italiana. Scipio Sighele evocò allora lo spettro della “femminilizzazione” dei giovani italiani: i mali fisici non costituivano soltanto un problema di debolezza militare della nazione (che, in questo senso, aveva collezionato in pochi decenni umilianti sconfitte), ma anche una minacciosa fiacchezza morale che ne invalidava alle radici la virilità. Per correre ai ripari, volontari ciclisti, addestrati alle tattiche militari e al tiro a segno, già dal 1906 iniziarono a partecipare alle esercitazioni dei reggimenti e nel 1908 arrivò la legge che istituiva il Corpo nazionale volontari ciclisti e automobilisti (Vca) e a seguire il decreto che ne approvava lo statuto. Nel periodo intercorso fra la crisi bosniaca e la guerra di Libia a competere con i Vca per ottenere i favori dei giovani sorsero, in via ufficiosa, molte altre organizzazioni di volontari. In quel tempo, le società di tiro a segno avevano iniziato a offrire uno spazio in cui fanciulli sempre più piccoli iniziano a esercitarsi al “culto della santa carabina”. Nel 1909, il ministro Luigi Rava istituiva l’educazione fisica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, l’esercito entrò in ventiquattro dei quarantacinque convitti nazionali del Regno nel marzo 1910. Il variegato mondo dell’associazionismo giovanile borghese offriva la possibilità di svolgere dei grand tour, delle gite nei luoghi più significativi del Risorgimento e nelle terre contese; così facendo, si diffondeva la religione della patria. Si diffuse una sorta di “garibaldinismo di stato” consistente in una appropriazione nazionalisteggiante dell’immaginario garibaldino che si avvalse di una concezione etica della guerra, elaborata anch’essa nel corso delle lotte di liberazione. Le seducenti immagini di eroismo giovanile, il mito di un’audace minoranza che si fa carico della rivoluzione nazionale contro la gerontocrazia politica, l’alto valore morale attribuito alla prova delle armi: furono questi gli elementi intorno ai quali si andò delineando quella ideologia dell’intervento che animò le “radiose giornate” del maggio 1915. Il garibaldinismo strettamente inteso era soltanto un mito usato per suscitare l’adesione emotiva dei giovani; coltivare la tradizione garibaldina significava alimentare un patriottismo al di sopra di tutto e tutti. Al momento della guerra di Libia, però, ai battaglioni universitari venne affidato soltanto il compito di teatralizzare l’Italia giovane in armi, sfilando lungo le vie cittadine, specialmente nei quartieri popolari, e gareggiando in concorsi ginnici e di tiro. Inoltre, i militi studenti della Sursum corda e degli altri battaglioni erano totalmente soggetti al comando e alla volontà degli adulti. In tutta Europa il nesso tra virilità e nazione, tra identità maschile, esercizio delle armi e cittadinanza sorresse l’”etica della mobilitazione” della generazione del 1914. Per i giovani italiani cresciuti nei circoli patriottici e nei battaglioni volontari però non si trattò tanto o soltanto di “respirare” quei codici culturali, quanto piuttosto di esperirli quotidianamente. Nei progetti di mobilitazione bellica rientrarono soltanto i Vca e le guide alpine; infatti, i giovani delle altre associazioni studentesche vennero spinti verso la confluenza entro il locale battaglione dei Vca. Nel preparare volontariamente l’olocausto di sé, le giovani generazioni colte fornirono alla propaganda per la guerra una delle sue armi più efficaci: volere la guerra era un atto di fede nella nazione, una prova della maturità morale raggiunta dalle sue energie migliori; l’etica e l’estetica del sacrifico militare poterono più di qualsiasi distinzione partitica. Nel corso della stagione interventista il repertorio della violenza studentesca si ampliò dalle retoriche antistituzionali, dalle fischiate, dagli assalti ai consolati austriaci sino alle offensive contro i giornali e i circoli del movimento operaio, alle aggressioni ai professori tedescofili e agli esponenti politici neutralisti. Le rivendicazioni territoriali, la lotta ai nemici interni e la consapevolezza di classe costituirono gli assi portanti e fra loro correlati della mobilitazione studentesca nell’immediato dopoguerra. Nel novembre 1918, quando ripresero le agitazioni sociali, la questione adriatica rappresentò la nota dominante dell’attivismo giovanile. All’Italia dei politicanti e dei rinunciatari la gioventù studiosa opponeva il suo diritto a dettare i nuovi equilibri interni e internazionali del paese, senza peraltro mascherare il desiderio di pervenire a una risolutiva resa dei conti con gli oppositori politici.

GIOVANI E SOCIETA’ DI MASSA- PARTE TERZA

scritto da Andrea Soppelsa.

Cultura di massa e società italiana. 1936-1954 è il frutto di un ampio lavoro svolto da due storici britannici, David Forgacs e Stephen Gundle, che si sono avvalsi della oral history per fare emergere una messe di informazioni sul consumo culturale nel periodo compreso fra gli ultimi anni del regime fascista e i primi dell’Italia repubblicana. La data d’inizio è stata posta al 1936 in modo tale da comprendere la creazione del ministero della Cultura popolare (1937); quella finale, invece, è stata individuata nel 1954, anno d’inizio delle trasmissioni televisive Rai. L’obiettivo consiste nell’esaminare i rapporti tra produzione culturale, consumo e potere politico per evidenziare l’eventuale esistenza di continuità tra le attività delle industrie culturali da un lato e il consumo popolare dall’altro, in un arco cronologico frammentato in due epoche separate in termini politici. Inoltre, si voleva anche capire se vi fosse (e in che misura) continuità da parte dello stato e delle associazioni volontarie attive nella società civile nei loro rapporti con la cultura di massa. Per fare questo, gli autori, nel biennio 1991-92, hanno intervistato 117 persone tenendo conto di diverse variabili, senza la pretesa di costruire un campione rappresentativo dal punto di vista sociologico.

Il volume è suddiviso in tre parti: “Consumo culturale e vita quotidiana”, “Industrie culturali e mercati” e “Politiche e cultura di massa”. Innanzitutto, i due storici affermano che la cultura di massa operò sia a livello disintegrativo sia a livello integrativo, limitandone l’efficacia nell’opera di costruzione del consenso politico e operando una spinta sociale non sempre conservatrice. Significa, quindi, contestare o, almeno, rivedere le posizioni assunte, ad esempio, da Emilio Gentile nel suo importante lavoro Il culto del Littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista (Laterza, 1993). Per gli autori del libro, andrebbe trattata con cautela l’affermazione secondo cui il regime fascista plasmò effettivamente la mentalità degli italiani, o quantomeno li strinse in una sorta di transitoria complicità emotiva alimentando una statolatria o, nei suoi raduni di massa, un “rito di comunione”. Quest’ultimo concetto è teorizzato da Mario Isnenghi nel libro L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri (il Mulino, 2004). Nel lavoro sugli stati totalitari o autoritari, ammoniscono gli autori, si deve evitare “la fallacia metodologica” di leggere i presunti effetti di un rituale partendo dalle intenzioni dei suoi organizzatori. La storia culturale sfugge alle periodizzazioni convenzionali: il periodo fra il 1936 e il 1954 presenta continuità più significative dei cambiamenti e può essere letto come parte di un più lungo processo di modernizzazione culturale.

La cultura di massa commerciale e la diffusione delle forme di consumo culturale ad essa associate svolsero un ruolo assai rilevante nella modernizzazione dell’Italia; da una parte, creò mercati, simboli e identificazioni culturali nazionali, dall’altra, allargò la esperienza di consumatori a flussi e circuiti di comunicazione internazionali. Non si può dubitare del fatto che gli anni del miracolo economico (1958-63) siano stati un periodo di trasformazioni particolarmente rapide; tuttavia, l’impressione di una grande trasformazione compressa in un decennio, gli anni Sessanta, è ampiamente illusoria: in verità, i cambiamenti furono lenti. Molte delle testimonianze esaminate da Forgacs e Gundle restituiscono un quadro complesso ed eterogeneo; più individui ricordano alcune esperienze di prodotti culturali di massa molto tempo prima che le comunità in cui vivevano fossero abitualmente e permanentemente esposte ad essi. Per esempio, nel periodo interessato dallo studio, tre tipi di pubblicazione a stampa ebbero un pubblico di massa: la stampa sportiva, le riviste illustrate e i fumetti. Si noti che questo tipo di lettura non richiedeva alti livelli di alfabetizzazione e, a volte, poteva essere consumata anche da analfabeti che si intrattenevano guardando le foto o i disegni. “La Gazzetta dello Sport” era il quotidiano più richiesto dai detenuti (anche politici) e il più diffuso presso le milizie fasciste nella guerra di Spagna.

È, invece, più complesso stabilire con precisione il numero di lettori di libri, poiché essi godono di un ciclo vitale decisamente più longevo di quello di un quotidiano. Il cinema fu la forma più popolare di divertimento commerciale di massa in Italia, con una chiara distinzione tra centro-nord, dove si vendeva la maggior parte dei biglietti, e sud della nazione, e tra centro e periferia. L’ascesa del cinema coincise con il declino del teatro di varietà. La radio si distinse dalle altre forme di intrattenimento del periodo poiché la gente comunemente l’ascoltava mentre era intenta in altre occupazioni. Certamente, vi furono sempre più ascoltatori che abbonati: l’EIAR (Ente italiano audizioni radiofoniche) nel 1940 stimava 6 ascoltatori per ogni abbonamento privato. La diffusione della radio in Italia fu assai più contenuta numericamente rispetto ad altri paesi come la Gran Bretagna e la Germania. L’iniziale disinteresse statale unito all’elevato costo dell’apparecchio sono alla base di questo ritardo. Il fascismo, però, seppe sfruttare sin dal principio le potenzialità del mezzo: dal 1925 iniziarono ad essere trasmessi via radio i discorsi di Mussolini che, con questo espediente, nel corso del tempo, implementò la sua aura di ubiquità nella nazione. Il regime cercò di aumentare il numero degli abbonati introducendo nel commercio un modello di radio moderatamente più economico e dotando le strutture pubbliche del partito di apparecchi per l’ascolto comune.